안녕하세요. 와이 편집자입니다.

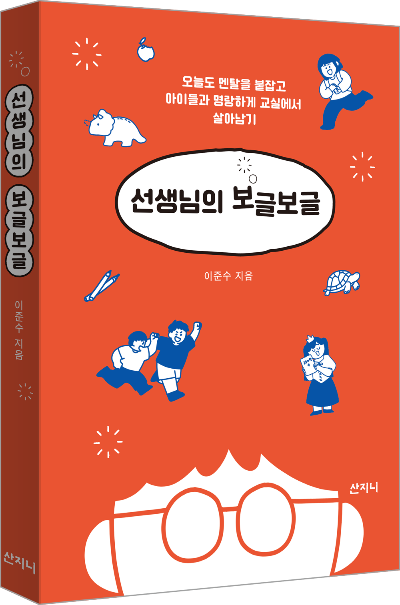

<선생님의 보글보글> 기사 검색하다가 이준수 작가님이

<오마이뉴스>에 직접 쓴 출간후기를 발견했답니다.

읽고 싶은 출간후기와 인터넷 서점을 순회하면서 읽었던 독자평 중에

제 마음에 쏙 들었던 글을 공유해봅니다.

" 학교 이야기는 너무 많이 봐 와서 별로라고 생각했다. 적어도 처음에는. 뉴스에서도 많이 나오고 또 지루하거나 너무 가르치려 들거나 지나치게 자신을 옹호하려고 하거나. 그런데 이 책은 그렇지 않다. 나는 시사인에서 저자의 글을 자주 읽었다. 칼럼은 꽤 묵직한 반면 이 책은 더 가볍고(그렇다고 휘리릭 날린다는 느낌은 아님) 경쾌하다. 그래서 읽는 맛이 좋다. 시간 가는 줄 모르고 끝까지 보게 되었다. 학교라는 공간이 이래야 한다, 저래야 한다는 이야기 보다는 현재의 학교가 어떤 공간인지를 말해 주어서 좋았다. "_ t********9

[책이 나왔습니다] 교육 에세이 '선생님의 보글보글'을 펴내며

아이들 교실 안 이야기, 솔직히 궁금하잖아요

[책이 나왔습니다] 교육 에세이 '선생님의 보글보글'을 펴내며

www.ohmynews.com

어떻게 하면 아이를 잘 키울 수 있나요? 나는 이런 질문을 자주 받는다. 직업 교사이기 때문이다. 교직 경력이 십 년이 넘었지만 '지덕체 골고루' 이외는 뾰족한 답이 없다. 그럼 구체적으로 알려달라는 요청이 돌아온다. 나는 빙긋 웃고 만다. 내게는 그 질문이 '어떻게 하면 인생을 잘 살 수 있나요?'처럼 들린다. 크고 막연한 질문은 각자가 오래 시간 시행착오를 통해 깨닫는 수밖에 없다. 그러나 질문의 내용을 차치하고서라도, 내가 확실히 체감하는 건 학부모의 깊은 불안이다.

눈에 보이는 무엇이라도 하지 않으면 혹은 객관적인 어떤 형태로 성과가 드러나지 않으면 불안은 쉬 가라앉지 않는다. 그래서 다들 매뉴얼에 가까운 자녀 교육서나 각종 참고서(또는 문제집)에 매달리게 된다. 나도 두 아이를 키우는 아빠이므로 그 심정을 모르는 바는 아니나, 실용적인 지침 몇 개에 따라 자녀 교육의 성패가 결정되리라고는 생각하지 않는다. 인생은 그리 간단하지 않다.

내가 <선생님의 보글보글>이라는 책을 쓰게 된 것은 이런 이유가 크다. 사람들은 개인 단위에서 내 아이가 잘 되기를 바라지만(대부분 부모의 관점에서) 정작 학교에서 아이들이 어떻게 살아가는지 잘 모른다. 교실에서 어떤 말을 하고, 어떤 행동을 하는지, 친구들과 있을 때 어떤 감정을 느끼는지 잘 알지 못할 뿐더러 자녀와 소통도 원활하지 못한 것 같다(적어도 담임인 내가 체감하기에는).

흐음, 정말 이래도 괜찮은 걸까. 나는 우리가 굉장히 소중한 무언가를 빠뜨리고 있다는 인상을 막연하게나마 꾸준히 받고 있다. 교육은 말 그대로 가르치고 키우는 것이므로 성장의 기쁨과 감동을 동반한다. 매우 직관적이고 당연한 일이다. 그러나 교육을 거의 입시 레이스와 동일한 의미로 받아들이는 한국에서는 행복과 충만함 대신 긴장과 두려움이 그 자리를 차지하고 있다. 마치 죽음의 레이싱 코스에 올라탄 선수와 감독처럼.

"자, 앞만 보고 달려. 인 코스에서는 쭉 파고 들어서 상대를 꺾어버리란 말이야. 기어 신경 쓰고!"

부릉부릉, 가만히 있어도 심장박동수가 치솟는다. 몇몇 선수(아이)들은 잘 견디겠지만, 필연적으로 누군가는 떨어져 나갈 것이다. 돌이킬 수 없는 패배감. 그 아이는 굴욕적인 얼굴로 서킷을 떠나 다시는 굉음이 울려 퍼지는 공간으로 돌아오지 않을지도 모른다.

그래서 나는 이 모든 흥분과 희비를 뒤로 하고 담백한 교실의 하루를 썼다. 물론 그냥 하루는 아니다. 드라이버 헬멧을 벗은 맨 얼굴의 아이가 환하게 웃는 순간, 상금과 트로피가 걸려있지 않은 친선 경기에서 동료들과 낄낄거리며 변칙 플레이를 즐기는 아이들을 담았다.

결국 인생은 하루하루의 연속이고 총합이다. 나는 교육에 황금 열쇠는 없다고 생각한다. 우리는 매 순간 한정적으로 주어진 일생을 살아가는 불완전한 존재일 뿐이다. 그래서 내 책 제목은 <선생님의 부릉부릉>이라든가, <8단 기어로 달려!>가 되지 못하고, 가볍고 부드럽게 <선생님의 보글보글>이 될 수밖에 없었다. 무지개색으로 빛나는, 작지만 아름다운 비눗방울을 떠올리면서 썼다.

솔직한 심정으로 나는 사람들이 내 책을 많이 읽어주었으면 좋겠다. 불세출의 문장가가 쓴 명문이라서가 아니라(지금까지 이 글을 읽어주신 분들은 짐작하셨겠지만), 아이들의 하루하루를 사랑하고 그것을 들여다보는 마음을 나누고 싶기 때문이다. 나는 이것이 무엇보다도 중요하다고 생각한다.

글을 쓰는 내내 이상하게도 강한 확신이 들었다. 판매부수와 별개로, 이 세상의 누군가는 나의 뜻에 공감하여 줄 것이며 그분들과 이어질 수 있을 거라는 느낌. 얼굴이 선명히 그려지지는 않았으나 실제로 존재하는 듯한 온기를 생생히 느끼며 키보드를 두드렸다. 내가 바라는 건 단지 그렇게 한 사람, 한 사람으로 이어진 가느다란 실 같은 인연이다. 실도 여러 개를 꼬으면 단단해질 테니까.

나는 요즘 부끄러움도 없이, 내 책을 읽고 귀중한 리뷰를 남겨주신 분들을 온/오프라인으로 찾아가 감사 인사를 드린다. 내게는 이런 일들이 동쪽 바다에서 떠오르는 태양을 처음 본 사람처럼 놀랍다. 경주마처럼 내달리기만 하면 시야가 좁다 그리고 다칠 수 있다. 그 두 가지를 기억하면서 하루하루 쓴다. 아이를 잘 키운다는 것, 인생을 잘 산다는 것에 관한 질문에 얼마나 의미 있는 대답이 되었을지는 모르겠지만.

'편집후기' 카테고리의 다른 글

| 푸른 하늘과 표지로 미리 보는 <유토피아로 가는 네 번째 방법> (0) | 2021.06.06 |

|---|---|

| 인류학자는 왜 자본주의에 주목했는가?_<중산층은 없다> (0) | 2021.05.25 |

| 누구라도 책 이름을 넣어주세요. 제발~ (0) | 2021.01.06 |

| 2020 우수환경도서로 선정_『이렇게 웃고 살아도 되나』, 『습지 그림일기』 (0) | 2020.12.17 |

| 제61회 한국출판문화상-전태일 50주기 출판프로젝트, 예심에 올랐어요 (2) | 2020.11.27 |

댓글